Zoo Dortmund

Bibelführungen und Pornoshootings

Der Zoo Dortmund

Mit großem Brimborium wurde im Mai 2013 das 60jährige Bestehen des Dortmunder Zoos gefeiert.

Begründet im Jahre 1953 von einem lokalen Bürgerverein und angelegt seinerzeit in einer historischen Parklandschaft am Rande der Stadt liegt der Zoo heute, umgeben von vielbefahrenen Hauptverkehrsstraßen, mitten im Stadtgebiet. Auf einer Fläche von 28 Hektar werden 1800 Tiere aus 265 Arten vorgehalten. Die Besucherzahlen waren in den letzten Jahren massiv rückläufig, derzeit liegen sie bei knapp 400.000 pro Jahr. Betreiberin des Zoos ist die Stadt Dortmund.

Die Gehege des Zoos sind teils nach der geographischen Herkunft der jeweils gezeigten Tiere geordnet - Afrika (Nashörner, Löwen, Zebras usw.), Südamerika (Ameisenbären, Gürteltiere, Nandus usw.), Australien (Kängurus, Emus usw.) - , teils aber auch in völliger Beliebigkeit (z.B. Andenbären in unmittelbarer Nachbarschaft zu Pinguinen und europäischen Wildtieren). In einem „Amazonashaus“ werden südamerikanische Fische, Reptilien, Vögel sowie verschiedene Krallenaffen gezeigt, in einem „Tamanduahaus“ Ameisenbären, Gürteltiere, Faultiere usw.; hinzu kommt ein „Regenwaldhaus“ mit Orang Utans, Tapiren und indischen Riesenflughunden. In der Kulisse eines nachgebauten „Westfälischen Bauernhofes“ werden heimische „Haus und Nutztiere“ gezeigt (Hühner Schweine, Rinder usw.)

Zentral gelegen findet sich ein großflächig angelegter Kinderspielplatz mit Kletterlokomotive und Autoscooter-Anlage; dazu ein Streichelzoo mit Kaninchen, Zwergziegen, Minischweinen usw.

Als Sonderattraktionen bietet der Zoo geführte Abendspaziergänge an, auch Bibelführungen („Tiere der Bibel“), Tierpflegeschnupperkurse („Ein Tag als Tierpfleger“), Mittelalterliche Markttage („Ritter, Gaukler, Marketender und Spielleut verwöhnen das kleine und große Volk“) und ganztägige Ferienprogramme für Kinder, dazu die Ausrichtung von Geburtstags-, Firmen- oder Junggesellenabschiedsfeiern sowie „Ambiente-Trauungen in unseren Tierhäusern“. Auch Konzerte und Modenschauen finden vor tierischer Kulisse statt. Selbstredend wird eine pädagogische Abteilung vorgehalten, die Schulklassen und sonstige Gruppen bei ihrem Zoobesuch betreut.

Trotz der Weitläufigkeit des Zoos ist der Verkehrslärm einer nahegelegenen Stadtautobahn (B54) an jeder Stelle deutlich zu hören. Der werbeträchtige Slogan, der „Park unter den Zoos“ zu sein, relativiert sich dadurch erheblich. Für die Tiere dürfte der stete Geräuschpegel einen zusätzlichen Stressfaktor bedeuten.

Große Teile der Dortmunder Käfiganlagen scheinen seit Jahrzehnten nicht überholt worden zu sein (was die Zooleitung einräumt und zugleich propagandistisch ummünzt: die „historischen Anlagen“ zählten zu den „Landmarken des Zoos“): Ozelots etwa oder südamerikanische Oncillas (=Tigerkatzen) werden in heillos veralteten und viel zu kleinen Gitterkäfigen gehalten, ähnlich die Ameisenbären, die, obgleich „Wappentiere“ des Zoos, auf wenigen Quadratmetern nackten Betons zu leben gezwungen sind. Auch die Vogelkäfige und Volieren entsprechen längst nicht mehr den Standards eines „wissenschaftlich anerkannten Zoologischen Gartens von Weltrang“, der der Zoo Dortmund laut Selbstbewerbung sein will; ebensowenig die Haltungsbedingungen der Krallenaffen, Kaimane, Schildkröten etc. im sogenannten „Amazonashaus“, von den 35 Jahre alten Innengehegen der Löwen und Tiger ganz zu schweigen.

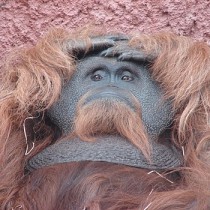

In einem 2004 eröffneten „Regenwaldhaus“ sind Orang Utans und Schabrackentapire untergebracht (in dem bis dahin betriebenen und nach heutigen Maßstäben für Tierhaltung völlig ungeeigneten „Menschenaffenhaus“ aus den 1970ern werden heute Marderbären gezeigt). Das etwa 10 Meter hohe „Regenwaldhaus“ weist eine sechseckige Grundfläche und eine pyramidenartige Glasdachkonstruktion auf Die Gehege - zwei davon dienen der Unterbringung von insgesamt sechs Orang Utans, ein drittes wird von den Tapiren bewohnt – sind rings um einen „urwaldmäßig“ bepflanzten und mit Bambusverkleidungen auf „indonesisch“ getrimmten Besucherinnenraum angelegt; sie können von zwei Ebenen aus besichtigt werden, die über eine Wendeltreppe miteinander verbunden sind. Zur zusätzlichen Erzeugung von „Regenwaldatmosphäre“ lässt man seit Anfang 2011 Indische Riesenflughunde im Besucherraum umherflattern (die es tatsächlich im indonesischen Regenwald gar nicht gibt; ob den Flughunden der beengte Raum und die extrem hohe Luftfeuchtigkeit auf Dauer bekommen, steht dahin).

Die beiden Orang Utan-Gehege sind über ein engmaschiges Drahtgitter voneinander abgetrennt. Zu den Zeiten unserer Besuche waren die asphaltierten Betonböden nur in einem der Gehege mit ein wenig Holzschnitzeln bedeckt, in dem anderen waren sie völlig nackt. In letzterem befindet sich ein etwa 5 m langes und 1,5 Meter breites, völlig ungesichertes Wasserbecken mit scharfer Betonkante (dessen Sinn sich nicht erschließt, da Orang Utans Wasser zu meiden suchen). Bis auf 5 Meter Höhe sind die Gehege von Betonwänden umgeben, von deren Oberkante aus Drahtgitter zeltartig zum Dach des Gebäudes hochgezogen sind. Von Klettergerüsten und Plattformen aus können die Orang Utans auf einer Seite ins Freie blicken. Die dem Besucher zugewandten Seiten der Gehege sind teils verglast, teils – unverantwortlicherweise – nur mit grobmaschigem Drahtgeflecht versehen (durch das die Besucher greifen und die Tiere berühren oder ihnen Süßigkeiten zustecken können). Spiel- oder Beschäftigungsmaterial für die Tiere gibt es nicht.

In einem Anbau des Regenwaldhauses befindet sich die pädagogische Abteilung des Zoos, die mit allerlei Schauobjekten und Lehrtafeln aufwartet. Auf einer großformatigen Tafel sind die Unterschiede zwischen Mensch und Orang Utan dargestellt: „Orang Utans haben längere Arme und Beine und bewegliche Gelenke. Das macht sie zu perfekten Schwinghanglern im Blätterdach“. Dass es weder in Dortmund noch in sonst einem Zoo ein „Blätterdach zum Schwinghangeln“ gibt, fällt den Zoopädagogen offenkundig nicht auf. Oder aber sie übersehen derlei Widerspruch ebenso geflissentlich wie das Pflegepersonal die Symptome schwerster psychischer Störung übersieht, die etwa „Publikumsliebling“ Walter, ein 23jähriger Orang Utan-Mann, aufweist. (Der 1989 im Frankfurter Zoo geborene Walter wurde mit vier Jahren aus seinem Familienverband gerissen und an den Zoo Leipzig abgegeben. Im Alter von 12 Jahren wurde er an einen Zoo in Schweden veräußert, kam aber nach kurzer Zeit nach Leipzig zurück, da er sich in der neuen Umgebung nicht eingewöhnen konnte. 2006 kam er letztlich in den Zoo Dortmund, wo er seither, meist isoliert von den anderen Orang Utans, auf nacktem Betonboden gehalten wird. Trotz seiner offenkundigen Verhaltensauffälligkeiten – stereotype Bewegungsabläufe, wiederkehrende Regurgitation (Auswürgen und Wiederaufnehmen von Nahrung) , Apathie usw. - wird er Tag für Tag und ohne jede Möglichkeit sich zurückzuziehen, zur Schau gestellt; eine verhaltenstherapeutische oder sonstig klinische Behandlung erfährt er ersichtlich nicht [allenfalls wird ihm, was zu vermuten steht, mehr oder minder regelmäßig Diazepam o.ä. verabfolgt].)

Die Außenanlage der Orang Utans ist vergleichsweise weitläufig und relativ gut strukturiert, gleichwohl bietet sie den Tieren nur wenig Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten. Die Anlage weist Naturboden mit Grasbewuchs auf; neben den üblichen Totholzgerüsten und einem auf Stelzen errichteten Holzverschlag gibt es zwei Lebendbäume, die allerdings nur dazu diesen, dem Besucher einen „naturnahen Eindruck“ zu vermitteln: den Affen wird ein Emporklettern durch stromführende Verdrahtung der Baumstämme verunmöglicht.

Die Außenanlage wird von einem 5 Meter breiten Wassergraben umgeben, dessen Ufer zusätzlich mit elektrischen Weidezaundrähten gesichert sind, um ein Entweichen der Orang Utans zu verhindern. Für diese selbst gibt es keine Sicherung, sie bleiben dem Risiko ausgesetzt, in den Graben zu fallen und, da sie nicht schwimmen können, zu ertrinken (wie dies 2006 bei einer 10jährigen Orang Utan-Frau im Hamburger Zoo der Fall war): es gibt kein umlaufendes Sicherungsseil, an dem die Tiere sich gegebenenfalls aus dem Wasser ziehen könnten.

Was der Themenrundgang „Tiere der Bibel“ – eine besonderes Faible von Zoodirektor Frank Brandstätter - mit dem Selbstverständnis eines „wissenschaftlich geführten“ Zoos zu tun haben soll, erschließt sich nicht; ebensowenig was das von Brandstätter ausdrücklich genehmigte Zurverfügungstellen des Zoos und der Zootiere als Kulisse für Pornoaufnahmen – Nacktmodell vor Tigerkäfig mit einem Stück rohen Fleisches im Mund – mit diesem Selbstverständnis zu schaffen hat. (Als besondere Groteske gelten insofern auch die regelmäßig im Zoos stattfindenden „Star Wars“-Aktionstage, bei denen Mitglieder eines örtlichen Fanclubs, verkleidet als Luke Skywalker oder Darth Vader, vor den Gehegen Kämpfe mit „Lichtschwertern“ vorführen.)

Eines näheren Blickes wert ist das werbewirksam herausgehobene Engagement des Dortmunder Zoos für externe Schutzprojekte u.a. zum Schutz von Ameisenbären, Mesangate, Kleinen Pandas oder Humboldt-Pinguinen; desgleichen für die jährlichen Kampagnen des europäischen Zooverban des zum Schutz von Tigern, Nashörnern, Menschenaffen usw. Tatsächlich besteht dieses Engagement in nicht viel mehr als der Bekanntmachung des jeweiligen Projekts sowie der Weiterleitung gesammelter Spendengelder (in jeweils lachhafter Höhe: für das Schutzprojekt „Kleiner Panda“ beispielsweise wurden nach zooeigenen Angaben gerade einmal 9.000 Euro überwiesen). Bezeichnend ist auch das Engagement bei der Auswilderung von Wildtieren, die sich der Zoo als Arbeitsschwerpunkt ausdrücklich auf die Fahnen geschrieben hat: seit 1991 hat der Zoo Dortmund an der Auswilderung von exakt fünf Bartgeiern mitgewirkt, weitere Auswilderungen gab es ausweislich der zooeigenen Website nicht.

Colin Goldner

Tierbefreiung, #80, September 2013